Историческая память – это сила. А ее отсутствие – великая немощь, сулящая скорую смерть. «История, – говорит Глазунов, – такая же неотъемлемая часть моей жизни, как и живопись». Живописью, основанной на своих исторических изысканиях и умозрениях, а также буквальным подвижничеством по спасению русской архитектуры от уничтожения, в том числе содействием в создании Золотого Кольца, Глазунов восстанавливает национальную гордость, формирует у русского народа чувство отношения к самим себе, своему великому прошлому и грядущему будущему. «В поисках ответов на вопросы об истинной истории нашего народа, — говорит Глазунов, — мне приходилось долго и трудно продираться сквозь колючую поволоку псевдоученой лжи, обрекающей нас на потерю исторической памяти, навязывающей нам взгляд на русских как на «неполноценную» нацию и на Россию как «тюрьму народов». И сегодня, в период мнимой свободы мнений… мы по-прежнему ощущаем… все тот же намордник антирусизма и глумления над нашим прошлым».

Глазунов одержим, как он сам выражается, «яростной борьбой за Россию». Он радеет за сохранение русского, восстановление забытого нами и искаженного. Я хотел бы, говорит Глазунов, «докопаться до исторической правды многотысячелетнего бытия нашего народа. Я хотел бы вернуть русским то, что в нашей славной истории фальцифицировано, украдено и растоптано». Что украдено, что искажено? Вот, к примеру, картина «Рюрик и его братья» (1986). На ней мы видим славянина, бравого воина, святого героя. В его глазах светит истина. «По сей день, — говорит Глазунов, — многие даже серьёзные историки считают за аксиому расистские бредни немецких учёных XVIII века, приглашенных в Петербург «делать русскую науку». Презирая славян и Россию, не зная русского языка, они утверждали, что Рюрик был шведско-германским конунгом. Норманизм – это политическая идеология, а не наука, это расизм. Работая над триптихом «Рюрик и его братья», матерью которых была Умила, дочь Гостомысла, я все глубже понимал их роль в русской истории и все больше проникался ненавистью к «норманнской теории» — многовековой лжи, против которой выступал ещё гениальный Ломоносов».

Мы не просто забыли свою историю, мы забылись. Воспрянь, говорит Глазунов России, проснись. Оборотись к себе и удивись своему богатству. Упрись в свои основания. Но что есть наши основания?

Триптих русского сознания

Илья Глазунов замыкает триптих русского сознания XX века. Из чего состоит этот триптих? «Душа народа» М.В. Нестерова – «Русь уходящая» его ученика П.Д. Корина – «Вечная Россия» Ильи Глазунова. Для художников Россия – это Святая Русь. Душа народа – соборное предстояние истине, чаяние великого преображения. Сердце народа – Христос. Русский народ – по завету Ф.М. Достоевского – богоносец. Илья Глазунов воскрешает «распятую Россию», возвращает вырванное из нее сердце. Сгущает наше самосознание, предъявляя сонм святых, героев, художников, писателей, философов, композиторов, поэтов, ученых, государей, князей и полководцев, оплотнивших наш дух, выставляет нам наши святыни, водружая в центр композиции Крест с Распятым.

Глазунов словно приглашает нас в храм нашего сознания, расписав его торжественными фресками. Он приучает нас мыслить, преодолевая собственную беспочвенность. Что делает современная русская философия? Преодолевает свою безосновность, нащупывает свои истоки в так называемой русской религиозной философии и философии русского авангарда. Она учится мыслить после перерыва, как выражался С. Хоружий. После какого перерыва? После того, как ее мысль прервалась в чуждой ей советской, а по существу своей, западной традиции. Так в философии в 70-е гг. XX в. появляется концепт русского космизма. Что такое русский космизм? Это и есть акт самообнаружения русского сознания, связь его с почвой. В 90-е гг. русскую философию озарят книги «После перерыва. Пути русской философии» и «Патология русского ума». Эти книги свидетельствуют собой о возвращении русского сознания к своим смыслам и своему языку, к способности говорить от своего имени. Умозрениями в красках Глазунов ведет нас в лоно нашего сознания. В своей живописи он оформляет наш умострой. Его картины нарочито буквальны. Они вербализуемы. Образы бьют в глаза своей прямотой. Названия его картин, словно лозунги: «Русская земля» (1996), «Русский мужик» (1967), «Русский крестьянин – воин и строитель» (1966), «Россия, проснись!» (1994), «Вклад народов нашей страны в мировую культуру и цивилизацию» (1980) … Но именно в этом их сила и современность. Конечно, картины Глазунова поражали своим откровением в советские годы и в годы перестройки. Но именно сегодня настало их время, ибо мы утратили всякую опору. Наше рыхлое самосознание нуждается в строгости, буквализме, в ясных смыслах и очевидности правды. Этот буквализм действует отрезвляюще, он способен нас излечить от метафизического обморока. Нам нужен Глазунов и десятки таких же пророков, как он, чтобы оборотиться в себе, ответить на самый болезненный для нас вопрос: кто мы?

Ответом на этот вопрос может быть только Смысл. Человеку и целому народу нужны большие смыслы. Что значит большие? Трансцендентные, превышающие наличное. Осененные силой абсолюта. Только такие смыслы могут служить могучими внутренними скрепами, удерживающими пластичное, вечно опрокидывающееся в хаос сознание. Глазунов знает это, а потому обращается к реализму. Авангард он считает вестником «антимира», ибо тот растворяет образ. Размывает послание. Картины, говорит он, не может быть без сюжета. Она невозможна «вне таинства рождения образа в душе художника». Сюжет определяет форму, а не наоборот. Борьбу за реализм в искусстве Глазунов называет борьбой за культуру и даже гуманитарной помощью России миру. Но проблема авангарда не в том, что он является «абстрактной схоластикой и пустым формотворчеством», по выражению Глазунова, а в том, что смыслы, им являемые, апофатичны, а потому недоступны. Несказанность вне символического пространства обречена на недосягаемость. Образ авангарда сокрыт, а ключ к нему есть только у автора. Образ реализма обращен к непосредственному восприятию. Глазунов чувствует, что Смысл возможен лишь как общий смысл, а потому приватности авангарда предпочитает соборность реализма.

Какой образ предлагает Глазунов? Наш великий смысл он видит в истине Христовой. Только Православие, говорит он, несет свет истины. Только во Христе истина. «Я, — признается Глазунов, — свято верю, что только в Нем – Путь, Истина и Спасение». Лейтмотив творчества Глазунова – образ святости. Над нами парит «Русский Икар» (1964), а, по сути, ангел. Нас освящает Христос («Храни Бог Россию», 1999). Цикл картин Глазунова посвящен обличению современности, а параллельный – мотиву возвращения. Ответом на «Рынок нашей демократии» (1999), «Легенду о Граде Китеже» (1990), картину «На колхозном складе» (1986), на которой мы видим тушу в разоренном храме, или, к примеру, на несвойственную для Глазунова символическую работу «Брошенная изба» (1966), в которой выражена вся боль от физического и метафизического запустения нашей Родины, от великого предательства себя, является «Возвращение блудного сына» (1977). Христианский сюжет удваивается Глазуновым, соединяя абсолютное и относительное. Мы – блудные сыны, и, возвращаясь к своей истине, мы одновременно возвращаемся к Богу. Жалкие, продавшие себя в очередной раз за джинсы и чужие мечты в 90-е гг., мы предстоим тому же духовному Крестному ходу русской истории, который Глазунов представил на полотне «Вечная Россия». Нас ожидают наши праведники и герои, нас любовно встречает Отец. А потому вернее было бы говорить не о распятой, но о самораспятой России. Мы сами себя распинаем, и только мы сами можем иметь решимость возвратиться к себе.

На этом пути не может быть компромиссов. Не бывает полусмыслов, не может быть частичного возвращения, заигрывания с патриотизмом и исповедальностью. Глазунов обращает нас в пространство наших глубинных оснований, где есть только язык «да» и «нет», где мы ясно различаем Христа и Антихриста, Истину и идею примиримости «истин». Его «Христос воинствующий» (1994), ибо истина всегда связана с ограничением. Истина открывает горизонт различения добра и зла, света и тьмы, верха и низа, должного и преступного. С истиной тот, кто блюдет эти границы. Христос стоит на земле огненной, его решительная фигура объята пылающим небом апокалипсиса, в руках Христа Писание, на страницах которого Глазунов цитирует:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34). «Меч» — это не то, что сулит смерть, но то, что сулит подлинную жизнь. Меч символизирует начало жизни в различении, открытие пространства света, не смешиваемого с тьмой.

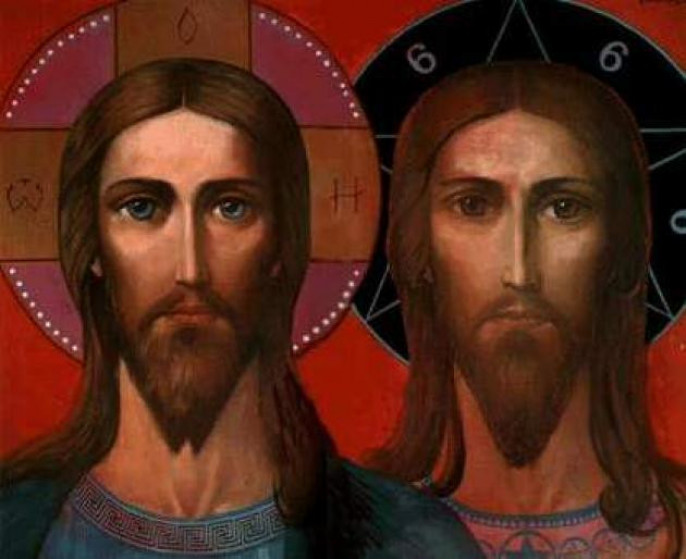

Христа и Антихриста легко спутать. Глазунов пишет их почти неразличимыми («Христос и Антихрист», 1999). Лишь цвет глаз и символы, их окружающие, разнятся. Почему их легко спутать? Потому что у Антихриста нет меча, и это отсутствие он выдает за любовь. Он приглашает нас в удивительный мир, где все будут приняты, где все будут свободны в своих маленьких «истинках». Он всем приятный, всем угодливый. Он ищет простаков, не умеющих различить любовь и низвержение Истины. В мире Антихриста все позволено, ибо Бога нет. Вот почему на картине Глазунова «Россия, проснись!» (1994) мы видим юношу, воздевшего руки к небу, в которых он держит Новый Завет и оружие. Смысл обязывает к решимости.

Глазунов, поместив русский народ в перспективу идеи богочеловечества, вскрывает соборную суть человека. Человек – не индивид, не оберегаемое гуманизмом «я», но принадлежность «мы». «Мы» удерживается общим Смыслом, оставляющем искорки в душах каждого. А потому «мы» — это одно тело и одно на всех сознание. Не может быть так, что у него болит, а мне не больно. Не может быть так, что он говорит, а я уже не пониманию его. «Мы», как говорил Франк, это «я» за пределами себя. Подлинность человека трансцендентна. Основание собора, говорит своей живописью Глазунов, абсолютно, ибо это есть сам Бог. Что значит подлинность трансцендентна? Это значит, что человек немыслим вне этого основания. «Мы» действует во имя сохранения Смысла, ибо вне его человек обречен на расчеловечивание. С нами Бог, говорит Глазунов. А эхом слышится: мы только с Богом.

Возвращение иконы

«Сколько раз я пытался воплотить зримо, на холсте образ Христа Спасителя. Всю свою жизнь, с трепетом и благоговением, напрягая все силы веры и души моей, я тщился приблизиться к Его Божественной тайне», — говорит Глазунов. Глазунов пишет Христа, но он не иконописец.

Икона возможна лишь в пространстве канона. Почему? Потому что канон – это условие удерживания себя в церковном сознании. Зачем мы приходим в церковь? Не для того, чтобы нас услышал Бог, ибо Он и так нас слышит. А для того, чтобы слышать Бога, ибо Он присутствует только в соборе. Церковь – залог присутствия Бога, пространство нашего метафизического расширения, спасающего от замкнутости субъективности. Иконописный канон возвращает нас в лоно соборного сознания.

Но что делать, если Бог, как говорил Хайдеггер, перестал быть тем, кто собирает людей и вещи? Что делать, если церковное сознание обнаружило в себе разрывы? Как отныне говорить о Боге, ибо мы не можем о Нем не говорить? Эти вопросы определили творчество Ильи Глазунова. Ответ художника: средствами религиозной живописи – той, что лишь обращена к Нему, но в отличие от иконы не есть Он сам.

Глазунов понимает, что Бог может быть явлен только в каноническом пространстве, а потому не соблазняет нас космическими видениями в красках, неминуемо возникающими перед автором, желающим говорить о Боге и сторонящемся той истины, что Бог дан лишь соборно в культе. Глазунов не подменяет Бога безличными живописными предчувствиями. Он пытается дать Образ, молитвенно обратившись к горнему («Голгофа», 1983), но он не может явить икону, а потому максимумом его живописи оказывается икона в картине. Сюжеты его картин увенчаны ликами святых и Самой Троицы, глядящих на нас со знакомых образов: вот «Троица» Рублева, а вот Николай Чудотворец, София Премудрость Божия, Владимирская Божья Матерь, Георгий Победоносец и Казанская Божья Матерь («Вечная Россия»). Глазунов возвращает непосредственность иконы опосредованно. Но именно это бережное отношение к святыне позволяет сохранить ее в собственной истине.

Достоевский

Кто не знает пастели Ильи Глазунова, тот не знает его как художника. Знаменитые иллюстрации к классике – Ф.М. Достоевскому, Н.С. Лескову, А.К. Толстому, А.А. Блоку, М.Ю. Лермонтову, И.А. Гончарову, А.И. Куприну, П.И. Мельникову-Печерскому, Н.А. Некрасову, А.Н. Островскому — открывают в нем нежного лирика и тонкого мыслителя. Вот, например, пастель на стихи Блока «Осенняя любовь»: деревянные крест рассекает плоскость, его бледную резкость повторяют очертания фигуры распятого на нем. Распятый повернут к нам спиной, его лицо обращено долу – туда, где по мирной реке движется одинокий святой в ладье («Христос! Родной простор печален!», 2008). Мы смотрим на это распятие и слышим чеканное Блока:

Когда в листве сырой и ржавой

Рябины заалеет гроздь, —

Когда палач рукой костлявой

Вобьет в ладонь последний гвоздь, —

Когда над рябью рек свинцовой,

В сырой и серой высоте,

Пред ликом родины суровой

Я закачаюсь на кресте, —

Тогда — просторно и далеко

Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,

И вижу: по реке широкой

Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах — такие же надежды,

И то же рубище на нем.

И жалко смотрит из одежды

Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!

Изнемогаю на кресте!

И челн твой — будет ли причален

К моей распятой высоте?

Это мы, — говорит вместе с Блоком Глазунов, — на распятии, это в наши ладони вбит гвоздь, это мы обратили свои последние надежды ко Христу.

А вот герой самого русского писателя Н.С. Лескова старик Селиван, гонимый всеми из пустого суеверия, будто «Бог плута метит» («В берёзовом лесу», 1973). Мы не видим его красной отметинки на лице, Глазунов изобразил его выглядывающим из лесной чащи, ибо тот, неся на себе бремя чужих подозрений, сам за свою жизнь сделался подозрительным. Но в его взгляде он передает главное – сердечную доброту. Что нам говорит Лесков? Безобразие в глазах смотрящего. Суеверие – это тусклое стекло, преступно искажающее мир. Светлы очи тех, кто смотрит взглядом христианина. То есть видит в человеке то, что о нем задумал Бог.

Пастели Глазунова, оживляющие великую русскую литературу, поэтичны, чувственны, умны, трагичны, взыскующи. Главная тема Глазунова – Достоевский. Глазунов исследует вместе с писателем то поле брани дьявола и Бога, что есть наши сердца, – от образа мечтателя «Белых ночей» и Неточки Незвановой до князя Мышкина или Ивана Карамазова. Мыслителю Глазунову близок радикализм Достоевского в его любви к России. Он с удовольствием цитирует идеи «Дневника писателя» о том, что Константинополь должен стать столицей нашей великой православной империи, что война не всегда бич, а иногда и спасение, о том, что «кто неправославный, тот не русский» и проч. Глазунов ставит в ряд «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, «Россию и Европу» Н.Я. Данилевского, «Монархическую государственность» Л.А. Тихомирова, следом Ивана Ильина и Ивана Солоневича, называя их «катехизисом русского самосознания и православной монархической государственности».

Он заставляет нас вглядеться в страшное в своей обыденности лицо Смердякова («Лакей Смердяков», 1989). «Смердяковщина, — говорит Глазунов, – огромное философское понятие! Смердяков, презирающий все русское, не знает любви к родине, готов приветствовать нового Наполеона, которому вздумается завоевать Россию, это лакей, полный надменного презрения к своему отечеству… С гениальной пронзительностью обрисовал Достоевский смысл атеизма Ивана Карамазова и «сознательную» смердяковщину послереволюционных лет России, включая психологию нашей новой демократии. Лакеи дождались завоевателей и остались у них лакеями».

Видевший Жар-птицу

На первой в своей жизни фотографии 1934 года Илья Глазунов запечатлён с матерью. Рот мальчика приоткрыт в ожидании. Матери, говорит Глазунов, не понравилась эта фотография. Илья Глазунов вспоминает, что фотограф обещал ему, если он посмотрит в «дырочку» объектива, то увидит Жар-птицу. Фотографию сделали, а птицу ребенок так и не увидел. Илья Глазунов говорит, что то был первый обман в его жизни. Ему было 4 года. А в 2010 году, когда художнику исполнилось 80 лет, он написал чудесную алую «Жар-птицу», в торжественном звездном небе возвещающую чудо нашей жизни. Этим чудом явился сверкающий в черной ночи крест маленькой церкви. Художник Глазунов вернул этому миру невидимое, позволил нам увидеть то, что мы не успеваем заметить, для чего наши глаза слишком затуманены. Огненной кистью обжёг наши сердца.